社内イベントはなぜ必要? スポーツや体験型で社員の一体感を生む未来型イベント

「社内イベントはなぜやるのだろう」と思ったことはありませんか。

飲み会や社員旅行にとどまらず、運動会やワークショップ、さらにはオンラインやeスポーツまで多彩に広がっています。なぜ企業が力を入れるのか、その歴史やメリットを知れば、社内イベントの新しい価値が見えてきます。

そもそも社内イベントって何?

社内イベントとは、企業や組織が社員同士の交流や士気向上、企業文化の浸透を目的として行う活動全般を指します。単なる飲み会や懇親会だけでなく、運動会、ボウリング大会、研修旅行、ワークショップ、eスポーツ大会など幅広い形態があり、社員のコミュニケーション促進・職場の風通しを良くするといった役割が大きく、業務時間内や業務後に実施されることがあります。

また、家族参加型やオンライン型など多様なスタイルが生まれ、単なる「楽しみの場」を超えて企業戦略や人材育成の一環として位置付けられることも増えています。目的や規模に応じて企画内容や進行方法も多彩で、社員のエンゲージメント向上やチームビルディングに直結する重要な企業活動のひとつです。

いつからの文化?

日本における社内イベントの歴史は戦後の高度経済成長期にさかのぼります。企業の組織が拡大する中で、社員同士の連帯感やモチベーション向上を目的に運動会や社員旅行、忘年会などの行事が盛んになりました。

昭和30~40年代には、団体レクリエーションや親睦会が一般化し、会社の「家族的雰囲気」を醸成する文化として定着しました。その後バブル期には社員旅行や豪華な宴会が流行し、平成期に入るとコスト意識の高まりや多様化の影響で、規模や形式が小型化・個別化されつつも、チームビルディングを意識したイベントが増加しました。

令和時代にはオンラインイベントや体験型・参加型イベントが登場し、場所や時間にとらわれない新しい形態が定着しています。

なぜやるの?

社内イベントを実施する最大の理由は、社員同士の関係性強化と組織全体の活性化です。日常業務では接点の少ない部署間や世代間の交流を促進し、コミュニケーションの活性化やチームワーク向上につなげます。

また、社員のモチベーションを高めることで業務効率や生産性に間接的に好影響を与えます。さらに企業文化の浸透や理念共有の手段としても活用され、会社への帰属意識や愛着心を育てる効果もあります。

福利厚生の一環として社員満足度向上にも寄与し、離職防止や人材定着の観点からも有効です。近年はオンラインや体験型イベントの導入で、多様な働き方に対応しつつ全社員が参加できる仕組みが重視されています。

昭和・平成・令和で違いはある?

社内イベントの特徴は時代ごとに大きく変化しています。

昭和期は社員旅行や運動会、忘年会など、社員全員が参加する一体型イベントが主流で、会社の「家族的雰囲気」を重視する文化でした。

平成期にはバブル崩壊やコスト意識の高まりにより規模縮小が進み、研修やチームビルディング型の少人数イベントが増加。ワークライフバランスや個人志向も考慮されるようになりました。

令和期はデジタル化や多様な働き方の普及に伴い、オンラインイベントやeスポーツ大会、体験型ワークショップなど参加方法の選択肢が広がっています。また、多様性やジェンダー、家族参加なども考慮され、単なる楽しみの場から戦略的な人材活用・組織活性化のツールへ進化しています。

社内イベントのメリット・デメリットは?

社内イベントのメリットは、社員間の交流促進、チームワーク向上、モチベーションアップ、企業文化浸透、離職率低下など多岐にわたります。特に部署や世代を超えた関係構築や、普段見られない社員の一面の発見は貴重です。一方、デメリットとしては準備や運営にかかるコスト・時間の負担、参加率や満足度のばらつき、強制参加による不満の発生、内容がマンネリ化するリスクがあります。また、一部社員のみに偏った交流になりがちで公平性や参加者の多様性への配慮が欠かせません。効果を最大化するためには、企画内容の工夫や柔軟な参加形態の設定が重要です。

社内イベントがもたらす効果とは

社内イベントは単なる余暇活動に留まらず、組織にさまざまな効果をもたらします。第一に、社員間のコミュニケーション活性化し、チームワークを強化できることです。部署や世代の壁を越えた交流は情報共有や協働意識の向上につながります。第二に、モチベーションや社員満足度の向上で、生産性や業務効率の改善にも寄与します。第三に、企業文化や理念の浸透を通じた帰属意識を醸成。社員が会社の価値観を体感することでエンゲージメントが高まります。

さらに、リーダーシップや協調性の育成、イノベーション創出のきっかけにもなるなど、業務と連動した成長効果も期待できます。

適切に設計された社内イベントは、組織の強化と人材活性化を同時に実現する重要な戦略的ツールです。

これからの社内イベントにおすすめ

ARスポーツHADO(ハドー) 法人利用企業数が、累計1,000社を突破!

HADOとは

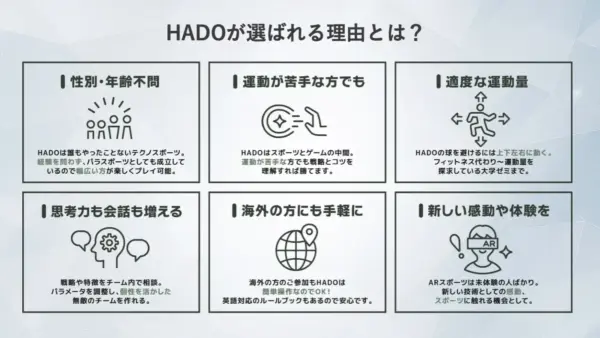

これからの社内イベントにおすすめなのが、ARスポーツ「HADO(ハドー)」です。HADOはスポーツとゲームを融合させた全く新しいアクティビティで、専用ゴーグルとアームセンサーを装着し、実際に体を動かしながらエナジーボールを打ち合う臨場感あふれる体験ができます。

これまでに法人利用企業数は累計1,000社を突破しており、注目度の高さがうかがえます。近年では社員総会やキックオフイベント、健康経営を目的とした施策、社内交流や研修プログラムなど、幅広いシーンで導入されているのも特徴です。世代や運動経験の差を問わず誰もが楽しめるため、社員同士の一体感やチームワークを自然に育むことができます。

また、観戦する側も盛り上がれるため、参加者だけでなく会場全体が熱気に包まれるのも魅力。従来の懇親会やレクリエーションとは異なる体験を提供し、未来型の社内イベントとしてますます注目されています。

https://hado-official.com/news/10687/

まとめ

社内イベントは、これまで単なる親睦や余暇の場として行われてきましたが、今後は「オンライン×体験型」「多様性配慮」「社会貢献」「データ活用」を軸に、より戦略的で参加者主体の形へと進化していくと考えられます。地理や時間の制約を超えたオンライン参加や、身体・感覚を使った体験型プログラムにより、社員同士の交流やチームワークはより深まります。

また、多様な社員が公平に楽しめる配慮や、社会貢献活動との連動は、企業文化や社会的価値の向上にもつながります。さらに、参加データの分析によって効果を可視化することで、単なる楽しみの場ではなく、組織活性化や人材育成の戦略的ツールとしての価値も高まります。

このように社内イベントは、社員の主体性を尊重しながら組織全体を活性化する、未来志向の重要な企業施策として位置付けられつつあります。