子どもの“可能性のスイッチ”を押す習い事20選! 新時代の習い事トレンド

子どもの「習い事」は、いまや知識や技術の習得だけでなく、非認知能力(集中力・協働・自己効力感)を育てる“成長エコシステム”になりつつあります。定番の水泳や英会話は根強い人気を保つ一方で、プログラミングやロボット、ARスポーツやブレイクダンスなど、時代性を映す“新定番”が急速に拡大しています。全国・世界規模の大会や検定も整備され、「世界一」を具体的に目指せる道筋が、子どもたちの目の前に開いています。

小中学生の習い事トレンド

英会話

世界とつながる第一歩!

世界とつながる第一歩!

オンライン教材やハイブリッド教室の登場で、通う負担が少なく気軽にスタートできるようになりました。ゲーム感覚で学べるレッスンも多く、英検Jr.やスピーチ大会など、目標を立てながら楽しくステップアップできます。

学習塾(国語・算数・英語)

基礎学力を磨き、学習習慣を身につける王道。

近年は“個別最適化学習”や“探究型学習”を取り入れる塾も増え、思考力育成にも注目。

そろばん

集中力と計算力を鍛える昔ながらの学び。暗算力が身につくと同時に、数字への苦手意識を払拭します。デジタル時代にこそ、脳を使う習い事として再評価されています。

集中力と計算力を鍛える昔ながらの学び。暗算力が身につくと同時に、数字への苦手意識を払拭します。デジタル時代にこそ、脳を使う習い事として再評価されています。

科学実験・STEAM教室

理科好きの子が増加中!観察・実験・分析を通じて「なぜ?」を探求する姿勢を育てます。AI・宇宙・生物など分野横断型のカリキュラムも増加中。

プログラミング教室

ScratchやMinecraftを使った遊び感覚の学びから、Webアプリ開発・生成AI活用まで、学べる内容はどんどん広がっています。「考える力」「ひらめく力」「伝える力」をまとめて伸ばせるのが魅力。

ロボット教室

自分の作ったロボットが動いた瞬間の感動は格別!

自分の作ったロボットが動いた瞬間の感動は格別!

レゴなどの市販キットで組み立て、プログラムを組んで課題に挑戦します。地区予選から世界大会までの道がはっきりしており、チームで協力しながら英語で発表する場面も。

スイミング

体力も心も強くなる王道の習い事。水に慣れることで安心感が育ち、姿勢や呼吸も整います。多くの調査で常に人気上位にランクインしており、費用のバランスもよく“はじめての習い事”としてピッタリ。泳げるようになるたびに、子どもたちの自信もぐんぐんアップします!

体力も心も強くなる王道の習い事。水に慣れることで安心感が育ち、姿勢や呼吸も整います。多くの調査で常に人気上位にランクインしており、費用のバランスもよく“はじめての習い事”としてピッタリ。泳げるようになるたびに、子どもたちの自信もぐんぐんアップします!

サッカー

仲間と戦うチームスポーツの王道。技術だけでなく、コミュニケーション力・協働性が育ちます。大会やリーグ戦で「目標に向かう力」を体得。

野球

礼儀・努力・チーム意識が育つスポーツ。練習量の多さも「やり抜く力」を鍛えます。親子で応援・観戦を楽しめる点も魅力。

バスケットボール

スピード・判断力・チームワークのすべてを磨けるスポーツ。瞬時の判断や連携プレーが非認知能力の育成にも直結します。

テニス

個人競技でありながら駆け引きやメンタルが重要。

「勝つための考える力」と「自己管理力」を同時に育てられるバランス型スポーツ。

ダンス(ヒップホップ・チア・バレエ)

リズムに乗って身体を動かしながら、「表現力」や「即興性」も伸ばせる習い事。学校の授業でも取り入れられたためか、最近は「子ども自身が始めたい」と言い出す割合が特に高く、楽しみながら“続けたくなる”要素がしっかりあります。

リズムに乗って身体を動かしながら、「表現力」や「即興性」も伸ばせる習い事。学校の授業でも取り入れられたためか、最近は「子ども自身が始めたい」と言い出す割合が特に高く、楽しみながら“続けたくなる”要素がしっかりあります。

空手・柔道

礼儀と集中、そして強い心を育てる武道。試合を通じて“自分と向き合う力”が養われます。男女とも人気が高く、海外でも評価の高い日本発の習い事。

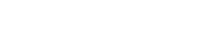

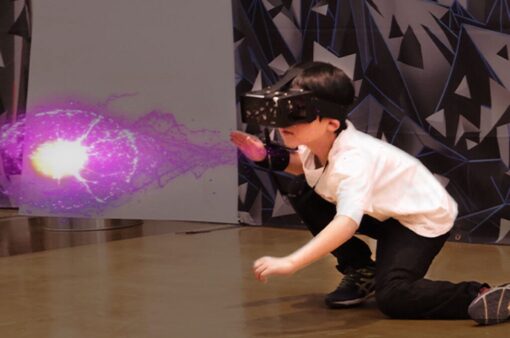

ARスポーツHADO

まるでゲームの世界に飛び込んだみたい!

まるでゲームの世界に飛び込んだみたい!

ゴーグルを装着してエナジーボールを撃ち合う、最先端のARスポーツ。運動が得意でも苦手でも同じフィールドで楽しめ、戦術やチームワークを磨ける“未来型習い事”です。国内大会から世界大会まで舞台が整い、子どもたちの夢がリアルに広がっています。

HADOアカデミー詳細はこちら https://hado-official.com/academy-jr/

体操・トランポリン

体幹・バランス感覚・柔軟性を総合的に鍛えられる習い事。

基礎運動能力の向上はもちろん、挑戦を積み重ねることで「できた!」という達成体験を繰り返し得られます。特に小学校入学前後の“運動の基礎作り”に最適で、集中力や自信アップにも効果的。

ピアノ

音感・集中力・指先の感覚を育てる芸術系の代表格。ステージ発表やコンクールを通して目標設定力も身につきます。家庭で練習できる点も魅力。

音感・集中力・指先の感覚を育てる芸術系の代表格。ステージ発表やコンクールを通して目標設定力も身につきます。家庭で練習できる点も魅力。

バイオリン

クラシックだけでなくポップスにも応用が広がる人気楽器。「音を聴き分ける力」が感性と集中力を育て、継続するほど達成感を味わえます。

書道

静かな集中の中で「美しさを形にする力」を学ぶ習い事。姿勢・礼儀・集中力を育み、デジタル時代に貴重な“手の感覚”を取り戻します。

絵画・造形

自由な発想を伸ばす創造系の定番。色彩感覚・構成力・自己表現力が育ちます。

自由な発想を伸ばす創造系の定番。色彩感覚・構成力・自己表現力が育ちます。

評価ではなく“創る喜び”に重きを置けるのが魅力。

囲碁・将棋

静かな環境で「考える力」「先を読む力」「集中力」を鍛える知育系の代表格。

デジタル将棋アプリやキッズ大会の普及で、初心者でも楽しく始められます。

勝ち負けを通じて“冷静な判断”や“粘り強さ”を学べるのも魅力です。

新たなフィールドで「世界一位」を目指す 競技3選

もちろん、卓球やサッカー、水泳、ピアノなど、どんな分野でも日本一・世界一を目指すことはできます。でも、まだ誰も挑んでいない“新しいフィールド”で世界を目指す。そんなワクワク感も、今の時代ならではの魅力かもしれません。

HADO(ARスポーツ)

国内外で公式大会が年間を通じて開催され、世界大会(World Cup)も実施。戦術・役割理解とチーム連携が勝敗を分け、体格差をパラメータ調整でフラット化できるため“頭脳×機動力”を活かして世界を狙える競技です。

https://hado-official.com/academy-jr/

ロボット競技(WRO)

小中高生が地区→全国→国際大会と階段を上がれる、世界最大級のロボコン。設計・プログラミング・検証・英語コミュニケーションまで、実社会で通用する総合スキルを競い合えます。

https://www.wroj.org

ブレイキン(ブレイクダンス)

世界大会の舞台が整い、日本はトップレベルの競技力。ジュニア期からバトル経験を積み、表現力と難度を磨けば世界の頂点も!

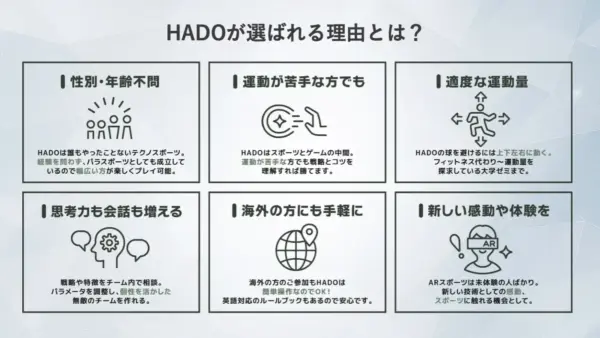

HADOとは 「ゲーム感覚×本格スポーツ」

まるで“ゲームの世界に飛び込む”ような体験を、実際の運動として楽しめる新時代のARスポーツ「HADO(ハドー)」。ゴーグルをかけてエナジーボールを放ち、相手チームと3対3で対戦する姿は、まさにリアル版シューティングゲーム!「運動が得意じゃなくても楽しめる!」と、体験した子どもたちの“やってみたい!”が止まらない、注目の習い事です。

教育現場にも広がるHADOの輪

HADOは今、学校教育の現場にも導入が進んでいます。日本国内ではすでに約150校、世界では1850校以上が採用。小中高だけでなく大学でも取り入れられ、体育授業や課外活動として注目されています。保護者や先生からは「チームワークが育つ」「普段おとなしい子が輝く」と好評です。“運動の苦手意識を変えるきっかけ”としても高い評価を受けています。

詳しくはこちらをご覧ください https://hado-official.com/education/ja

誰でも主役になれる!体格差を超えるスポーツ設計

HADOは、体格差や運動経験のハンデがほとんどありません。ボールの速さや大きさを調整できる仕組みがあり、小柄な子も戦略次第で大人顔負けのプレーを見せます。“走る速さ”よりも“考える速さ”が勝敗を分ける世界なので、性別も年齢も関係なし。「努力すればちゃんと強くなれる」。そんな成功体験が、子どもたちの自信を育ててくれます。

HADOは、体格差や運動経験のハンデがほとんどありません。ボールの速さや大きさを調整できる仕組みがあり、小柄な子も戦略次第で大人顔負けのプレーを見せます。“走る速さ”よりも“考える速さ”が勝敗を分ける世界なので、性別も年齢も関係なし。「努力すればちゃんと強くなれる」。そんな成功体験が、子どもたちの自信を育ててくれます。

「考える力」と「協力する力」を“楽しみ”の中で育てる

HADOアカデミーが大切にしているのは、ただ勝つことではなく、「どうすればうまくいくかを自分で考える力」そして「仲間と力を合わせること」。試合ごとのスコアやプレイデータがその場で可視化されるため、子どもたちは“得意”を見つけたり、“次に伸ばすべき点”を自分で気づくことができます。この積み重ねが、自己肯定感やチャレンジ精神をぐんと高めてくれるのです。

レッスンは毎回が学びの連続

★★1回のレッスンの流れ★★

HADOボイス:挨拶、プチトーク

ウォーミングアップ:動きながら体を温める“動的ストレッチ”

基礎練習:攻撃と回避を分けてじっくり習得

10カウントチェンジ:攻守の切り替えを磨く集中ドリル

座学タイム:戦術・ポジション・有名選手の研究も!

試合:3対3でチーム戦、戦略を実践

振り返り:目標達成を自分で評価し、次につなげる

目標があるから夢中になれる!大会・検定制度も充実

HADOアカデミージュニアでは、進級テストや全国ジュニア大会が定期的に開催されています。小学生でも「次のランクを目指そう!」と目標を立てやすく、中学生になると世界大会の挑戦権も。“ゲームのように楽しみながら成長を実感できる”サイクルが整っているのが魅力です。大会を通じて「チームで勝つ喜び」や「悔しさを糧にする力」も自然と身についていきます。

体験会や定期クラスも行っています。1回90分ほどで少人数制なので、初めてでも安心です。

詳細はこちら https://hado-official.com/academy-jr/

まとめ ― これからの「習い事選び」のヒント

① 子どもの“熱量”が続くかどうか

長く続く習い事の共通点は、子ども自身が「もっとやりたい!」と思える仕組みがあること。成功体験・仲間・大会など、夢中になれる要素が揃っているHADOはまさにその好例です。

② 世界までつながる道があるか

地区→全国→世界へとステップアップできる環境があると、努力の方向が見えやすく、親子で目標を共有しやすくなります。

③ 「未来の教養」を組み合わせよう

AIや金融などの学び系と、スポーツやチーム体験を組み合わせる“二刀流”スタイルがおすすめ。心と頭の両方を育てることで、非認知能力も自然と伸びていきます。

④ 家庭でできるサポートの工夫

体験会で相性をチェックし、半年ごとに目標を設定。送迎や費用の範囲など、「応援スタイル」を家族で話し合っておくと安心です。

最後に

子どもが夢中になれるテーマと出会い、挑戦を重ね、成長していく。その積み重ねが未来を形づくります。HADOアカデミージュニアは、テクノロジーとスポーツを融合させた新時代の学び場。まずは体験から、子どもの「可能性のスイッチ」を押してみてはいかがでしょうか。

※トレンドや大会情報は2025年11月時点の公表情報を参照しています(国内ランキングや大会開催など)。詳細は各主催団体・公式ページをご確認ください。